ページ目次

おシャンなビジネス英語をしゃべろう!

ビジネス英語に「ヒラヒラ」はいらない

ビジネス英語をアウトプットするさい、ワンメッセージにならない二番目の理由は、もちろん、そこに余分な情報が含まれているからです。

スマホが登場する前、ガラケーについている多彩な機能を、外国人が “frills” /余計なものと呼んでいました。スカートについているフリルのことです。

ビジネス英語をしゃべるとき、このフリル、装飾、本質的でない情報を、自分の言葉からことごとく剥ぎ取る必要があります。

(なにが本質なのか?を見きわめるために、相手の関心を確認します。)

伝える情報をしぼり、冗長さを回避するためには、

「つまりは、自分は何さえ伝えられればいいのか?」

を、徹底的に考え抜く姿勢が必要です。

そしてこれは、見た目ほど簡単な作業ではありません。

ビジネス英語もおしゃれもシンプルイズベスト

ビジネス英語だって、どうせしゃべるのなら、かっこよくしゃべりたい物です。キンキラキンのボキャブラリーを使って?いいえ、違います。豪華絢爛(けんらん)な語彙を使うのは、ビジネス英語ではやってはいけないことの一つです。(「ビジネス英語ではボキャブラリーを「ひらく」」参照。)

あるとき、妙齢の美人から「いつもおシャンだ」と言われたことがあります。私はこの言葉を知らなかったので、

「なにそれ?」

と聞き返したところ、

「『おシャン』という言葉を知らないのはおシャンじゃない」

とがっかりされました(笑)。

おしゃれも、周囲に「センスがいい」などと認められ始めると、おもしろくなるものです。

いい年をしていることもありますが、私はとにかく、

「トータルコーデをシンプルにまとめる」

ということを、最大のテーマにしています。

例えば真冬なら、全身黒、というコーデが多いです。

黒いスエードのショートブーツ、スキニーな黒系のジーンズ、鎖骨がちらっと見えるU字首の黒いカットソーTシャツの上に黒いニット、止めは黒いチェスターコートで、インドで買った象のネックレスをして、戸外では黒とグレイのグラデのついたマフラー、といった感じです。

メンテが大変なのでスエードは好きではないのですが、チェスターコートの材質と合わせるためにそうしています。逆に、ライダースを着るときは、スムーズレザーのショートブーツです。

黒で統一することのメリットは、誰が見ても、

「彼は今日首尾一貫して黒なんだな、ネックレスで抜け感を出しているのだな」

と一目瞭然なことです。説明しなくても意図が一発で伝わります。

以前、夏に、紫色のスニーカーに真っ白なパンツ、総柄のTシャツを着て、その上にピンク系のYシャツを羽織った男性を電車の中で見たことがあります。

私の連れの女性が一言、

「あの人、わけわからない……」

と呟いていました。

たぶん当人はおしゃれのつもりなのでしょうが、見る者を混乱させています。

首尾一貫性がなく、情報過多なのです。

ちなみに、個人的に、夏とはいえ、男が二色以上パステルカラーを使うのはナシだと思います……。

おしゃれもまた、コミュニケーションなのであり、ドラッカーも指摘している通り、コミュニケートするのは、発信者ではなく受信者です。

どう受け取られたか?がすべて

なのです。

Communication is perception.

コミュニケーションとは、(受信者の)感覚である。

Drucker, Peter F.. Management: Tasks, Responsibilities, Practices

Managemental Communication

英語でしゃべるときも、ムダな情報はギリギリまで削るべきです。

シンプルであればあるほど、メッセージは伝わりやすくなりますし、だいたい、

ムダな部分を訳す手間がごっそり省ける

というものです。

「話が長いということは、ムダが多いということである。ムダが多いということは、本質に到達するまでに手間がかかるということである」

野口吉昭「コンサルタントの質問力」

ビジネス英語は、書けば書くほど伝わらない

このサブタイトルの標語は、私が作ったものではなく、名コピーライター、ドラッカーの言葉です。

More Talk; and Less Communication

しゃべればしゃべるほど、コミュニケーション(できる量)は少なくなる。

Drucker, Peter F.. Management: Tasks, Responsibilities, Practices

Managemental Communication

歴史上もっとも短い手紙

フランスの文豪ヴィクトル・ユーゴーは、「レ・ミゼラブル」をものしたあと、バカンスに出かけました。しかし、バカンスの先でも、その売れ行きが気が気でありません。仕方なしに、出版社に一言だけ、いや、一文字だけの手紙を送りました。

「?」

この手紙を受け取った担当者は、エスプリがわかる人だったのでしょう、同じ一文字だけの手紙で、極めてシンプルに返信しました。

「!」

このとても印象深いエピソードは、下記の本に出てきます。著者は、コミュニケーションの途中で割愛されるものを、exformation と呼んでいます。

ビジネス英語では、一文にやたら情報を盛り込まない

英語を書いたりしゃべったりするとき、絶対避けるべきことの一つに、

「一つのメッセージに、やたらと情報をもりこんでしまう」

ということがあります。これは実は日本語でも一緒です。

盛り込んだ本人にいわせると、そのほうが理解しやすくなるだろうと言うのですが、逆です。

メッセージは、短ければ短いほど相手に伝わりやすくなります。

この典型例が、ヴィクトル・ユーゴーの手紙です。

ユーゴーの手紙には、背景に関する情報がごっそり抜け落ちていました。お互い、何を承知しているかを理解した上での、意図的で巧みな圧縮です。

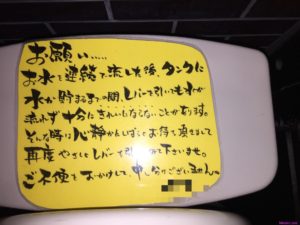

二つの写真を見比べてみてください。ショッキングですので、心の準備をお願いします(笑)。

食事中の方がいらしたら、お詫びします。これは、ある料理店のトイレに貼られていたものです。

ごちゃごちゃ書いてあるトイレの看板

ぱっと見、最後まで読みたいでしょうか?トイレに入ったすべての人間が、これを確実に最後まで読みとおすとは、少なくても私には思えません。

ああ、なんか書いてあるな、と思うだけで、プイっと横を向いてしまうかもしれません。そもそもトイレは長い時間すごしたい場所ではないですし。

無駄な情報が多すぎて、見る者が何に着目していいのかわからなくなってしまうのです。

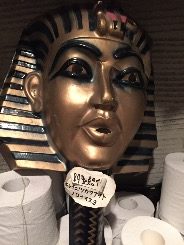

では、これはどうでしょうか。

キレイニ ツカワナイト ノロイマスヨ

思わずのけぞった方も多いのでは(笑)?「キレイニ ツカワナイト ノロイマスヨ(きれいに使わないと、呪いますよ)」に目がいって、読んでしまったはずです。

さらにいうと、メッセージが強烈なわりには、苦笑こそすれ、さほど不愉快には思わなかったのではないでしょうか。

この二つの写真の比較で、少なくても、二つのことが明らかになりました。

(1) イメージを使うことで、注目してほしいメッセージが浮き彫りになる。

(2) 文字を使えば使うほど、逆に、メッセージが相手に伝わりにくくなる。

ほかにも気づきが得られた方、いらっしゃると思います。

上の写真のメッセージが文法的に完璧な丁寧な英語に翻訳されていたところで、このお店に入った外国人の客が、メッセージを最後まで読まなかったら、何の意味もないのではありませんか?

私はドキュメント、メールは、下書きの段階で徹底的に推敲して、ギリギリまでぜい肉を落としてから、他人の目に触れさせるようにしています。

外人だって長いビジネス英語は読みたくない!

ビジネス英語を使うとき、日本人は真面目すぎます。日本語全文を訳出すると、かえってわかりにくくなるケースはままあるのです。

イスラエル人のエンジニアと一緒に、新幹線で大阪へ出張したことがあります。

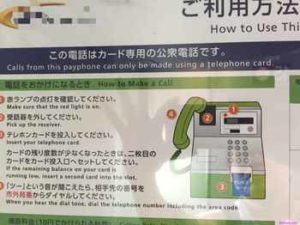

車内にテレフォンカード式の公衆電話が設置してあり、下の表示を見つけたそのイスラエル人は、

「僕もあまり英語得意なほうじゃないけど、日本人って、こういう生硬な awkward 英語大好きだね」

と、

Calls from this payphone can only be made using a telephone card.

のくだりを指差して言いました。

「そういうふうに学校で教育されているの?」

この電話はカード専用の公衆電話です(そもそもこの日本語からして冗長、二回も「電話」が出てきています)

「そうじゃないと思うよ」私は首を振りました。「この訳者が、シンプルにものを考えられてないのだ」

この訳者は、たぶん、真面目な方なのでしょう。真正直にもとの日本語にこだわり、自分自身と、読む外国人を苦しめています。

日本の英語教育の悪影響が見られるとしたら、受動態を使ってしまった、という点のみです。

この看板では、コインを入れる場所を探してしまった外国人がいると思います。それは翻訳者が、

「結局のところ自分の英語で外国人に何が伝わればいいのか」

と、ロジカルにとことん考えなかったことによる弊害です。

私なら、サクッとこう訳します。

You cannot make a call without a telephone card.

テレカなしでは電話をかけられません。

もとの日本語と比較しても、必須の情報は落ちていませんね。この看板はテレカ公衆電話の真後ろにあるのだから、「この」なんて、あってもなくても一緒です。

極端な話、

“A telephone card needed.”

「テレカが必要です」

だってよいのです。こちらの方が、情報を落としている分、よりはっきりと伝わります。

もとの英語は 12 words もあったのに、このセンテンスならわずか 4 !比較にならない単純さです。当然、一発で意味がわかります。

図などで伝わっている情報は、英文からはごっそり削ぎ落としましょう。余計な情報は、特に多忙なマネージャクラスの受け手には、親切どころか、ウザいと感じられてしまいます。

逆に、よい情報の落とし方を実現している翻訳を紹介します。

シンプルな英訳ほど伝わりやすいのです

Watch out for Incline

「傾いているから気をつけて」

わかりやすい!スペース的には、もとの日本語より短くなっていますね。

これくらいでちょうどいいのです。

「要約の要約」で上司を感動させよう

大胆な省略があなたのビジネス英語を救う!

ビジネス英語をいくら流暢にしゃべれても、サマリのサマリをまとめる能力がないと、かえって害があります。

サマリのサマリには、不要な情報は一切含まれていてはいけません。

私が、アジアのある国のエンジンニアと「ビジネス英語」でやりとりしていて、実際に経験したことです。

彼の上長にあたる私は、アメリカのベンダと技術的なやり取りをしている、はためにも苦労しているとわかるそのエンジニアに、

「先方のCTOに私がエスカレーションをかけるから、何を伝えればいいか、教えて欲しい」

と質問しました。

すると、そのエンジニアは、いきなり、いまぶつかっている技術的な障害の背景から、怒涛(どとう)のごとく語り始めました。その国のエンジニアは学校教育を英語で受けているため、英語自体は流暢で、文法的にも正しい英語を操れます。

しかし、いきなり詳細に飛び込まれては、たまったものではありません。

私は、あわてて「ちょっと待て」とさえぎり、

「細かい背景はいいから、ポイントだけ教えてくれ」

といいました。

彼はチャットツールに彼の思う「ポイント」をものすごいスピードで打ち込んできました。多くの日本人が羨むフルーエンシー(流暢さ)です。

彼のポイントは、「ポイント」だけであるにもかかわらず5行にわたり、しかも、

「何を先方のCTOにエスカレートすればいいのか』

結局、私にはさっぱりわかりませんでした……。

私は彼と10行以上にわたって、ある意味不毛な「ビジネス英語」のやり取りをチャットし、最終的には、私がエスカレーションの内容を考えて、彼に納得してもらいました。

そのエスカレーションポイントは、10単語程度の1行にまとまっていました。

ポイント、エクゼクティブサマリ、「まとめのまとめ」には、無駄な情報は、いっさい含まれていてはいけません。

上記のエンジニアの念頭には、明らかに、

「メッセージをぶつける相手はCTOだ」

という意識がなかったはずです。

なぜなら、CTOが各案件の細かい技術的な背景などわきまえているはずがなく、CTOの関心事には含まれないに決まっているからです。

CTOにとっては、技術的な詳細など、ノイズ以外の何物でもありません。せいぜい、CTOが聞いて、「ああ、あのあたりで問題が起こっているのだな」とピンとくるレベルの背景、2、3言で十分です。

エクゼクティブにエスカレーションをあげるからには、

CTOにしかできないどのようなアクションを起こして欲しいのか?

その理由は?

が、一撃でわかる情報のみを送るべきです。これももちろん、相手の関心事に照準をセットした、エレベーターステートメントです。

そして、ネイティヴでない日本人がメッセージを出すとき、それが短ければ短いほど、当然、文法ミスをおかすリスクは減ります。

エグゼクティブサマリで

エレベーターステートメントを鍛える

相手の求めるものにアドレスしたエレベーターステートメントをアウトプットするための、かっこうの訓練方法があります。

私はあるアメリカ系の外資に勤務していたとき、役員会に見せる週次のプロジェクトステータスレポートを、一枚のスライドに起こしていました。

たった一枚のスライドなので、当然、エレベーターステートメントのみで構成する必要があります。ようするに、情報を凝縮しておく必要があります。

自分の上長のさらに一つ上の上長の関心事を仮説を立てて考えて、うんうんいいながら、毎週頭をひねって「サマリのサマリ」を自分の頭から毎週抽出していました。

ステータスレポートを上に提出するシーンにぶつかったら、是非とも、この訓練をしてみていただきたいと思います。

ちなみに。「上長のさらにもう一つ上に何を言うか」を念頭に、自分の思考を常に練っておくという方法は、大前研一氏が推奨している思考訓練の一つです。

英語プレゼンで「失敗する」方法:

これを知らないと損!

また、のけぞっていただきましょうか(笑)。

https://robotterminatorsynergy.wordpress.com/2015/02/21/dislike-wordy-slides/

……私はこれを見たとき、このスライドが出てきた瞬間に、会場を立ち去る出席者が現れてもおかしくないなと思いました。少なくても、わたしなら帰ってしまいますね(笑)。

コーデなんて自己満足でもいいのだから、パステルカラーだらけの格好を他の男性に しのごの言われたくない、という考え方も確かにあるでしょう。

しかし、プレゼンのスライドは、他人に自分の主張をわかってもらうために作るものであり、見る人間のことを考えず自己中で作るのは最悪です。

かつて、某外資系航空会社でかつてカントリーマネージャ(日本支社長)をつとめられたことのある、あるプレゼンの名人から、プレゼン用のスライドデッキを作る極意をご教授いただいたことがあります。

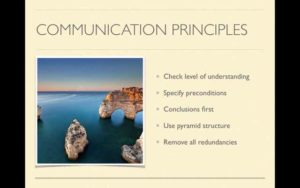

彼の優れたベストプラクティスをまとめると:

1) できる限り画像を使い、極力文字は使わない

2) 画像の色数は絞る、いろいろなカラーを使わない

3) ブレット(・)を使わざるを得ないときは、5×5ルールに従う

1), 2)は、私がこのブログを通じて一貫して主張してきたことと、かぶります。

3) は、文字だけのスライドを使わざるをえないときは、

リストの要素(縦)は5つまで

一つのブレットに並べていい単語(横)も5つまで

と主張しています。

彼によると、これを超えると、スライドを見たときの見る者の脳のキャパを超えてしまい、プレゼンを追いかける気をなくすからです。

彼が、wordy な(単語数の多い)スライドは、intimidating だ(見る者を脅迫する)とコメントしていたのを、今でもよく憶えています。要は、

「情報をどう落とすか、冗長性をどう徹底的になくすか」

ということを考えろ、ということです。

エグゼクティブ・サマリと全く同じ考え方ですね。

ブレットを5つに絞るためには、どうしても必要というわけではない要素は削らざるをえません。

5単語に収めるためには、新聞の見出しがよくそうするように、be 動詞や冠詞を削る必要が出てきます。

その単語がなければ、意味が通じなくなる、というところまで徹底的にダイエットせざるを得ないのです。

注:冠詞を削って良いのは、スライドを作るときだけです。冠詞は一般の日本人が考えるよりはるかに重要な役割を果たすため、原則的に、ないがしろにしてはいけません。

スライドに書かれた英語が文法的に完璧で、美麗な英語の語彙にあふれていても、プレゼンを見る人がうんざりして追いかける気をなくしたら、全く意味がないでしょう

だいたい、わざわざ全文をタイプしたら、文法ミスをおかすリスクを好んで高めているのと同じです。

わたしがかつて勤めた北欧の外資系の中に、自分が言いたいことを、be 動詞や冠詞も含めて、びっしりスライドの中にタイプするよう、従業員に徹底している企業がありました。

わたしは、匿名で意見を投稿できる掲示板を使って、以下のような意見を上層部に具申しました。

「wordyなスライドは良くないのではないか?

「人間がプレゼンテーションのときにスライドを見る時間は限られており、その短い時間の中で、フルセンテンスを読ませるのは酷だし、だいたい、PowerPoint にした意味がない。

「言いたいことをすべて記述するなら、Word でいいではないか?

「もっとフルに図表を使って、文字は極力減らし、わかりやすいスライドにすべきだ。wordy な説明は、全てプレゼンターが口頭で行えば良い」

それに対する上層部の公的な回答は、以下のようなものでした。

「そのプレゼンに参加できなかった関係者が、事後、そのスライドを理解するのに、全文を入れる必要がある」

……上層部は、PowerPoint に、プレゼンターが読み上げる説明の文章を入れる欄があることを知らなかったようです。

下記のサイトはベストプラクティスを学ぶのに参考になります。

http://techgeek.com.au/2012/02/07/5-things-to-do-when-making-a-powerpoint-presentation/

また、下記の参考書は、プレゼンのし方のみならず、およそコミュニケーションに関して、このブログで述べていることをとてもわかりやすく、網羅的にまとめている好著です。

非常にオススメです!

最後に、もちろん、wordy なスライドの対極のプレゼンテーションをするのが、Steve Jobs 氏です。