ページ目次

最強のビジネス英語表現術は、英語を使わないこと

「自分は英語が苦手だから、なるべくしゃべりたくない。書くのもめんどうだ」

この考え方自体、私は、大いにけっこうだと思います。決して皮肉ではありません。

わたしは、職場では、英語をしゃべったりタイプしたりする時間の方が、日本語をそうする時間よりも、はるかに長いです。しかし、そんなわたしは、英語を使わなくてすむときは、できる限り使わないようにしています。

わたしが英語をなるべく使わないように努めるのは、特に、以下のようなときです:

(1) 会議をする

(2) 文書を作成する

(3) ノート、メモをとる

では、日本語がしゃべれない相手と会議したり、英語で文書を作成したりするときは、どうするかというと……

わたしは、(1) – (3) を行うとき、

英語も使用しない代わり、日本語も使用しない

のです。

種明かしをする前に、以下の、コンピュータネットワーク障害の報告書の一文を読んでみてください。

「本事象は、実は昨年の夏にもクラスタ構成の二機のL3スイッチのうちもう一機に起こっており、その際は、ハードウェアに問題があると診断され、まだ販売停止になっていなかった同機のボード A を交換することで復旧しましたが、今回、もう一機のほうにも同様の事象が生じたものです。」

この文章を一読して、ご自分にITの知識、ネットワーク機器の知識がないからわかりにくいのだろう、と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実はそうではありません。

この文章には、このブログで説明していく、コミュニケーション上の問題が満載されており、おそらく、この道の専門家でも、2、3回は読み返さないと、その意味がわからないはずです。

(そして、やっかいなことに、ITの現場で働いていると、このような日本語の文章に、日常的に出くわすものです!)

これから、このような複雑な内容を、漏れなく誤解なく、ビジネス英語を使わずに一気に伝達する方法を考えていきます。

「ビジネス英語」に必須のスキル:外人は日本語の看板読めません

突然ですが、この、道路標識というか、警察が設置したカンバンを見てください。

こんな看板、外人さんに読みきれますか?

今ならあなたは、ゆっくりと上から下まで読むことができますが、もし自転車をスピードを出してこぎながらこのカンバンのわきを走り抜けたとして、はたして意味がきちんと意味が把握できるでしょうか?

このカンバンは、皮肉なことに、歩道を、自転車に乗って猛スピードで走り抜けるような人間にこそ、そのメッセージをしっかりわかってもらうべきなのではないでしょうか。

(もちろん、あなたがそんなことをする人間だとは申し上げていません!)

下の写真を、上のものと見比べてみてください。これは、同じ武蔵野市内の、歩道と自転車道が分かれている道路に描かれているものです。

これなら外人さんもわかります!

今度はどうでしょうか?

このサインが道路上にときどき出てくれば、外人はおろか、補助輪がとれたばかりの幼児が自転車に乗っていても、その意味は、たちどころにぴんとくるはずです。

自転車は車道を、しかも左側通行で走行すべきことが、同時に、はっきりと一瞬で見てとれます。

実際、写真でも、ちゃんと自転車がその上を走っていますね。

さて、この二つのサイン、なぜここまでわかりやすさに開きが出るのでしょうか?

絵に描くか、字に起こすかで、決定的な差がついてしまっていることがおわかりになるはずです。

伝えたいことを図示することによって、大量の情報を一気に、しかも正確に伝えることができます。こうすれば、ビジネス英語はおろか、「ビジネス日本語」にも頼る必要がありません。

もう一点、上の文字だけのカンバンに、以下の道路交通法の条項を追記すれば、わかりやすくなると思う読者は、いらっしゃらないと思います。

「歩行者用道路における徐行違反

* 歩行者用道路で徐行しなかった場合

>> 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)

通行区分違反

* 歩道等の横断時に歩行者の通行を妨害した場合

* 歩道等を通行できる条件を満たしていない状況で歩道等を通行した場合

>> 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰なし)」

出典:http://law.jablaw.org/br_walksafe

何を当たり前のことを、と思われるかもしれませんが、ことメールを書く段になると、この手の不要な詳細を付け加えることで、自分のメッセージをわざわざわかりにくくする人が、日本はおろか、全世界に少なからず存在します。

しかも、書いている当人は、詳細化した方がわかりやすくなると確信して、善意でそうしているのです。

情報をぎりぎりまで捨てることで英語化の手間を省き、ビジネス英語のメッセージをわかりやすくするテクニックについては、のちに触れます。

MITでも通用した、ビジネス「絵」会話

この記事のテーマ

「言いたいことを図に描けば、ビジネス英語がペラペラでなくても、確実に伝わる」

を、板垣悟氏がビジュアルシンキングに関する著書の中で的確にまとめているので、少し長くなりますが、引用させていだきます。

(引用文の中の太字は筆者によります。)

「入社4年目のことです。私(板垣氏)はリクルートの海外留学制度を使って、情報システム部からマサチューセッツ工科大学に技術留学しました。

こう書くとすごそうに思えるかもしれませんが、当時の私は英語が全くと言っていいほどできず、TOEFLの点数はMIT史上最低(たぶん)。

(中略)

留学後、(中略)ビジネスコースにも申し込みました。

MITのビジネススクールといえば、世界最高峰。そこでMBA履修者と並んで授業を受けたわけですが、当然、私の英語力だけでは話が通じません。

そこで大活躍したのは、「絵」でのコミュニケーションだったのです。言葉だけではどうにもならないとき、私は教授や周囲の学生と、ビジネス英会話ならぬビジネス「絵」会話で意思疎通を図っていました。

言葉の壁があっても、「絵」を使えば、相互の理解度が深められる……。」

板垣氏によるこの著作は、Alexander Osterwalder 氏、Yves Pigneur 氏発案のビジネスモデルキャンバスが日本に本格的に広まる前に、書かれたものです。

ビジネスモデルキャンバスもまた、自分のビジネスのアイデアを視覚化して、まとめるためのツールですね。

奇しくも、というよりは当然というべきでしょう、ビジュアルシンキング※を始めた人の一人、Dan Roam 氏が思考をまとめるのに絵を描き始めたきっかけは、彼がロシアに渡ってビジネスを始めたことでした。その当時、彼は、全くロシア語ができなかったのです。

※思考をまとめ、発信するのに、絵、図を使う方法。北米では、数多くの大企業がこの思考法を導入しています。

参考:ビジネス英語に必須のスキル:ビジュアルシンキング

ビジネス英語に必須のスキル:

この三角形が我々のビジネスプランだ!

ビジネス英語でこの複雑な事象を表現するなんてもうウンザリだ……と感じたら、それは、思いきって英語を使用しない絶好のチャンスです。

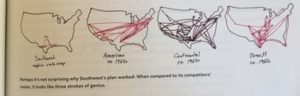

米国内航空会社の一つ、Southeast Airline は、パイロットの Rollin と弁護士の Herb の二人の男がバーで落ち合うことから始まりました。Rollin がレストラン・バーのカクテル・ナプキンの後ろに、ダラス、サンアントニオ、ヒューストンを三つの頂点とした三角形を描き、

「これがビジネスプランだ、この三つの都市をフライトで結ぶんだ」

といったのです。

出典:これぞ究極のビジネス英語表現:ナプキンの後ろに絵を描く!テキサスでもっとも有名なナプキン画のエピソード

Dan Roam 氏は、ビジュアルシンキングを学ぶのに間違いなく一押しの傑作のビジネス書 “THE BACK OF THE NAPKIN” の中に、「テキサスのもっとも有名なナプキン」として、この三角形を引用しています。

(”THE BACK OF THE NAPKIN”は、「超ビジュアルシンキング」というタイトルで邦訳されています。)

このビジネスプランを「三つの大都市を結ぶフライトを毎日飛ばす」と言葉で表現すると、二つの重要な情報が欠落します。

(1) たった三つの空港を結ぶだけなので、テキサスの航空関連の条例にひっかからず、安上がりな操業が可能です。

(2) ダラスを北の頂点とした三角形は、従来の航空会社が採用していた、ハブアンドスポーク型の、ぐちゃぐちゃな路線の設計とは一線を画します。

ハブアンドスポーク型は、乗客をいったん「ハブ」の空港に集めることで、長距離を旅する乗客を最大限の効率で運べるのですが、ローカルなエアラインでは、経済的に無駄が多くなります。

また、乗客も乗り換えが多くなり、デメリットを被ります。

テキサス州既存の航空会社の航路図(前掲書より)

このナプキンを見た Herb は、この

「クレイジーだが素晴らしい」

アイデアで事業を起こすことに、すぐに賛同したそうです。

絵にすると、瞬時に大量の情報が伝わるのです。

わたしは、会議をファシリテートするとき、ノートをとるときに、絵に起こせる部分は極力図示しています。会議で発話者に「よくわからないので図に描いてください」とお願いすることもしばしば。

わたしがこの手法を学んだのは、以前に勤めていた会社の上長のプロジェクトマネージャからです。

彼が、よくホワイトボードのところに出て行っては、アメリカ人やインド人を交えた複雑な技術的な議論を巧みな図に起こして、ファシリテートし、全員の認識を一致させていたのです。

わたしは、その上長よりも、文法的に正確な英語が流暢にしゃべれました。しかし、意思の疎通の深さ・速さ・確実さ、いずれも、その上長にはとうてい及びませんでした。

TOEIC の勉強をするのも、あるいは大切かもしれません。

しかし、本当にコミュニケーション能力を磨こうと思ったら、自分のアイデアを図にする練習をする方が、実ははるかに効率的なのです。

「英語ネイティヴ」ジョブズ氏に学ぶ

といっても、むろん、Steve Jobs 氏がプレゼンの天才だったのは、彼が英語ネイティヴだったからではありません。

iPhone がこの世に出てきたとき、私は日本でリリースされる前に、アメリカで購入しました。そのとき蓋を開けていちばんびっくりしたのは、

「説明書がついていない」

ということでした。

わたしはもともと通信業界の出身で、ヨーロッパで Vodafone から販売された携帯電話端末の開発を手がけたこともあり、そのときまで、ケータイには必ず辞書みたいな説明書が付きものだとばかり思っていたからです。

iPhoneこそ、ビジュアルが最強のビジネス英語だという証拠

Steve Jobs 氏は、極めてビジュアルシンキングに秀でた人でした。彼はほとんど本能的に、文字の羅列よりも、映像の方が、はるかに強烈にかつわかりやすく人に訴えかけるということを知っていました。

以下の動画をご覧いただきたいです。彼が iPhone を世の中に紹介したときのプレゼンです。着目していただきたいのは、彼の使用するスライドに出てくる文字の、極端な少なさです。

スライドの中に、文字はほとんど出てきません。その代わり、図表、アニメーションがこれでもかと出てきます。Jobs 氏は、自身も動き回りながら、観客に、いまどの情報に着目してほしいのかを指し示し、徹頭徹尾ビジュアルに、誤解しようのないメッセージを見る者の目に打ち込んできます。

リスニングが不得意だと悩んでいる方ほど、Jobs 氏のプレゼンが、いかに言語と関係なく誰にでもわかりやすいかが、ピンとくるはずです。

Jobs 氏が作り出した iPad は、二歳の子供にも使えます。それはすなわち、文字情報よりも、画像の方がはるかにわかりやすいということを示しているのです。

下記の本には、Jobs がビジュアルなプレゼンをいかに準備し、行ったか?ということが書かれており、天才でない人間が読んでも大変参考になります。

最強の「翻訳術」英訳しないで問題を解決する

さて、懸案の文章に戻りましょう。

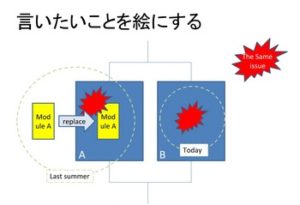

「本事象は、実は昨年の夏にもクラスタ構成の二機のL3スイッチのうちもう一機に起こっており、その際は、ハードウェアに問題があると診断され、まだ販売停止になっていなかった同機のボード A を交換することで復旧しましたが、今回、もう一機のほうにも同様の事象が生じたものです。」

読んですぐにお分かりのとおり、この文章には、英語うんぬんの前に、そもそもビジネスコミュニケーション上の問題が満載されています。

しかし、それらの問題は、英訳「しないで」、絵に描くことによって、一気に解決されてしまいます。そもそも、最初から言いたいことを絵に起こしてしまえば、日本の文章すら、タイプする必要がないのです。

言いたいことを絵にする

はい、一発ですね。内容を理解するのに、英語はおろか、IT の知識すらほとんど要らなくなってしまいます。

わたしのオススメは、複雑な事象を相手(日本人であっても)に伝えるために長文のメールを打つ必要が出てきた場合、紙切れの上に自分の伝えたいことを絵に描き、写真を撮って、メールに添付することです。

メール本文には、

“Please find out my idea in the attachment. I would appreciate your though on it.”

「わたしのアイデアを、添付のようにまとめました。フィードバックをいただけたら幸いです。」

とでもタイプすれば、英訳であれこれ頭をひねる必要はありません。

ちなみに、わたしがビジネスで絵をかきつけるのに使っている紙は、基本、ナプキンではありません(笑)。この CamiApp は、自分の絵をスマートフォンで綺麗に撮ってさっと送るのに重宝します。オススメです。

このノートに図を描いて、スマートフォンにインストールしたアプリで撮影すると、アプリが撮影時の歪みを自動的に補正してくれます。

英訳する前に絵を描いてみる

【IT技術の知識が多少必要です】

ネットワーク技術の教科書に出てきそうな下記の文を、試しに英訳してみていただきたいと思います。

「スパツリを使うと、通信を開始できるまで時間がかかってしまう。」

ひと昔前のネットワークでは、PC をつないでから、DHCP サーバから IP アドレスをもらうのにひどく時間がかかることがありました。スパニング・ツリー・プロトコルが、ツリーを形成するのに時間を食っていたのです。そこで、コンバージェンスに時間がかからない RSTP が開発されました。

こんな解説が釈迦に説法のベテランのエンジニアたちも、このシンプルな文を英訳せよと言われると、はたと主語の選択に迷います。それは彼らの頭が悪いからでは全くありません。むしろ、知識が豊富すぎ、当たり前のことが見えなくなっているのです。

うーん、この日本文には主語がないぞ。時間がかかるって it takes time だから it が主語かなあ……?

It takes time to start communication when Spanning Tree is used.

で、どうだ?

(これはいちばんスムーズにいったケースで、英訳が全く思い浮かばず、フリーズされる方も少なくありません。)

これで意味は確かに通じますが、もっと明確に伝わる表現を、一瞬で思いつく方法があります。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080715/310839/

上のページの「図4●ループのない木(スパニングツリー)」の下にある図を、さっとメモ帳に書いてみることです。

そうすれば、誰が見ても、switches がこの文章の「主体 Subject」である、とさっとわかります。

わたしなら、この日本文は以下のように訳出します。

With Spanning Tree Protocol, after the link up, switches need some convergence time to start communication.

スパニング・ツリー・プロトコルを用いると、リンクアップの後、各スイッチは通信を開始するため、コンバージェンスのための時間をそれなりに必要とする。

「を使うと」を with にまるめる、とか、日本文にはないリンクアップ、コンバージェンスといった単語を補完する、といった細かいテクニックを使用していますが、とにかく、

アクションの主体 (Subject) を主語 (Subject) に的確に設定する

ことで、文章がぐっと明確になることはお分かりになるでしょう。

最終的に英語を記述する場合でも、いったん図を描いてみることで、メッセージはシンプルになり、意味が明確になります。

「誰が、どうする/した、何を」が、はっきりするからです。

「意識の帯域」は、入ってくる視覚情報に比べて狭い

「チャートとは、言いたいことを、さまざまな図形や絵などで視覚的に表した「グラフ、イラスト、テキストなどの集合体」を指す。なぜチャートが必要かといえば、「百聞は一見にしかず」で、見た瞬間に相手に真意を伝えることができるからだ」

(高田貴久著「ロジカル・プレゼンテーション」)

ではなぜ、「百聞は一見にしかず」なのでしょうか?

絵や図は、なぜ、見た瞬間に真意を相手に伝えることができるのでしょうか?

実は、図で情報を伝達することは、人間の認知のメカニズムに、もっともかなったやり方なのです。

人間の目は、実に1000万ビット/秒もの膨大な情報を収集します。人間の五感の中で最大の帯域幅、最も高速に大量に情報を収集できます。

ところがこれが脳に到達し、意識の中で言語により処理されるとき、途端に、その処理速度はたった40ビット/秒に落ちてしまうのです。

ここで膨大な量の「ビット落ち」が発生します。このビット落ちのことを、「人間の意識とは何か」ということをテーマにした “THE USER ILLUSION” の中で、Tor Norretranders は、「身体の掃除」と呼んでいます。

視覚情報のまま自分のメッセージをアウトプットすることができれば、膨大な情報が、そのまま相手の視覚へと一気に伝わります。かつ、わざわざ英訳する手間も省けてしまいます。これは、英訳で誤りをおかすことによって、内容が変わってしまうリスクを、未然に防ぐことにもなるわけです。